蜀道探秘丨“巴阆通衢”秋林驿

2024-10-14 15:07:22 来源:四川农村日报 编辑:何璇

明景泰三年(公元1452年),苍溪教谕潘文焕撰《叶圣显王张公庙碑记》所载,“秋林,古有楸林镇之名,循溪西行,四百步之遥,石桥横跨,其北则火峰山麓悠然,张侯益德厅之遗址静卧其间。”这里的秋林就是有着“巴阆通衢”之称的川北小镇—秋林镇,也是成都至阆中的古驿道上的古老集镇之一。

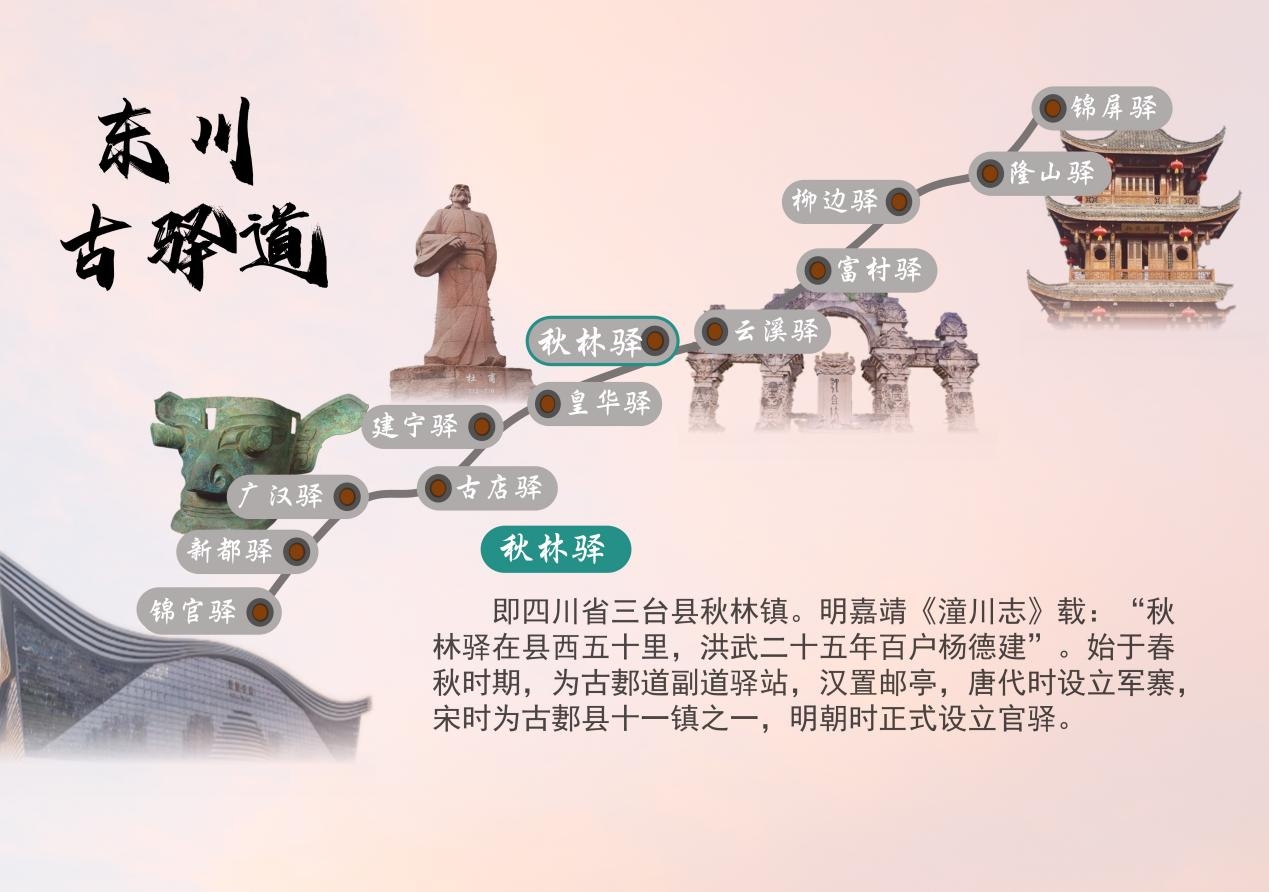

△ 东川古道上的交通要冲

秋林镇,亦称楸林镇,始于春秋时期,为古郪道副道上的驿站。据欧珠撰《重修桓侯祠碑记》载,东汉末年,三国名将张飞出守巴郡,驻节楸林(楸树林),这也是“楸林”名的由来。

南北朝分建北五城县(今三台)时,古郪道改走楸林,楸林已具备驿站之规模。唐朝时,设立东川节度使,治所梓州(今三台),楸林设立军寨,是治所梓州的东面门户,经过楸林的这条古道,就是唐宋时期有名的东川古道。宋代时设立古郪县,秋林(据《元丰九域志》记载,宋代时已为秋林)为古郪县十一镇之一。

明洪武年间,因金牛道损毁严重,改走保宁付(今阆中)、潼川府(今三台)一线,秋林也正式设立官驿,成为成都至长安的34个重要驿站之一。清康熙二十九年,金牛道复置,蜀道出川有了两条“北路”:一条经剑门关出川,一条过秋林经阆中出川。不仅如此,据明黄汴著《天下水陆路程》 一书中所载,重庆府北至潼川州路,也要经过秋林驿,可见当时秋林的交通地位。

△ 川北地区的军事要隘

秋林驿作为东川古道上的重要驿站,在天星寨至高处可观县城、涪江沿岸,又因“五马归巢”地势,四通八达,历来为兵家必争之地,为古三台(梓州、潼川)治所的东大门。

张飞在此安营扎寨,留下了“楸林”之名。到唐代时,秋林驿也是重要的军寨,唐末至五代十国时期,这里曾发生多次战役,据《资治通鉴》记载:唐昭宗乾宁二年(公元895年),时任西川节度使王建于秋林寨大战东川节度使顾彦晖,顾彦晖大败,王建被封为异性藩王,唐朝灭亡后,自立称帝,为五代时期前蜀开国皇帝。

明崇祯十七年(公元1644年)十月,八大王张献忠遣锐卒数万,由秋林驿间道出武东山,渡江围射洪。清咸丰十年(公元1860年),农民起义军蓝大顺所部经秋林驿石城山寨,当地武举严怀韬(秋林驿官井沟人)聚众登寨阻击,蓝大顺所部无获遁去。

△ 遗留给世人的文化遗产

作为成都至阆中重要通道,不少文人墨客也由此经过,诗圣杜甫两度经秋林去往阆中,唐代“渣男诗人”元稹出京入梓和离梓返京,皆选择走过秋林的东川道,三苏自眉州经梓州去盐亭拜访表兄文同、阆中为官的伯父苏涣皆经秋林而过。明清时期的童轩、杨廷和,熊文举、王世帧等更是留下不少著名诗篇,尤其是陆渊之的“水接桃花溪上头,两峰南北似杭州;人家竹树多春色,我爱秋林不带秋。”更是吟写秋林风物的代表佳作。

如今,一条秋林正街东西贯通,场镇上还有秋林驿站、大户老宅、九宫十八庙等遗存,这些是秋林发展史的重要物证。秋林驿站,现在也是九宫十八庙中关帝庙,在当时,多数驿站都会供奉关公像,久而久之就叫成了关帝庙,庙前的四爪蟠龙石雕,可见当时秋林驿的历史地位。当地一首“一山一寺生得高,关圣人坐半山腰,般若寺前回头望,张飞大战麻石桥。”所说的就是张爷桥,但因河道的修建,只剩下千年的老石条。

东行几里,就是东川古道上的仅有的几段遗存之一,因乡村作业道的修建,目前仅存1.8公里,皆是青石板铺设,在林荫树下,亦有“翠云廊”之感,故而当地就有了“小翠云廊”的叫法。在驿道深处,有一口泉眼,据传张飞的士兵在饮用此水后便成了哑巴,便有了“僤泉有毒”的石碑和“哑泉”。

回望千年,秋林驿,从兴起到繁华再到现在所留下的古驿站、古驿道、古庙宇等,都无声地诉说的过往的繁华。(吴坤 文/图)