气候变化影响三星堆人衣食住行?揭秘古蜀国的“气候密码”(上)

2024-11-14 15:07:18 来源:四川农村日报 编辑:王爱琳

□四川农村日报全媒体记者 徐灿红 文

“沉睡三千年,一醒惊天下”,1927年,一位四川广汉农民在淘浚沟渠时发现了玉石器,三星堆文明得以重见天日。

随着一次次发掘,三星堆大量珍贵独特的文物展现在世人面前,古蜀文明的璀璨与神秘震惊世界。三星堆人日常生活是怎样的?衣食住行有什么特色?近日,四川省气象局对此通过“气候密码”进行了揭秘。

衣:三千年前已经使用丝绸,说明气候总体温暖

作为古蜀时代的重要都城和政治经济文化中心,三星堆曾有一段相当长的繁荣昌盛的社会生活。三星堆文物的出土,展示了一个绚丽多彩的古蜀世界,揭开了千百年来古蜀历史的神秘面纱,使我们看到了湮没达数千年之久的古蜀国的真实面目。

2021年,考古人员发现,在三星堆发掘的青铜器物的表面上,附着有大量黑色的灰烬物质,经检测,这些物质里含有丝蛋白,以此推测,三星堆时期的贵族衣物质地可能为丝绸,制作工艺为刺绣。在三星堆三号坑的灰烬层中,研究人员发现了丝织物的痕迹,这表明三千年前的古人已经使用丝织品作为服饰材料。

丝绸生产主要依赖于桑树和蚕,它们的生长需要温暖湿润的气候条件,适宜温度范围通常在18至30℃,湿度在70%至80%之间。四季分明且稳定的天气,有利于桑树的生长和家蚕的生命形成稳定性周期;适量的阳光、较长的无霜期对桑树的光合作用和生长至关重要,有助于桑叶的养分积累,确保养蚕期间有充足的桑叶供应,进而促进蚕的生长发育。在亚热带季风气候区和温带气候区,这类气候类型较为常见,如中国的中西部地区和印度部分地区。

除了丝织品,古蜀人的服饰可能还包括其他天然材料,如葛麻。但这类衣物一般不能抵抗严寒,说明三星堆时期总体比较温暖。

食:以小米、水稻为食,说明气候高温多湿

饮食上,作为古蜀人,三星堆人或许也已经用火锅煮食了。

三星堆遗址出土的陶三足炊器表明,古蜀人可能已经有了烹饪多样化食物的器具。从其造型来看,这个器具的确是可以当作火锅使用的,而且三星堆遗址中也发现有酒具,说明古蜀国时的人们已经可以像现在一样,喝着小酒,涮着火锅,开心地边吃边聊,生活相当惬意!陶三足炊器虽然可以做火锅,但也可认为它是一个有着多种功能的综合性炊具,敞口较大的部分,可能是烙饼、烤肉、烤植物根茎、烤干果或加热干粮用的,显示了三星堆人的烹饪技术已经十分先进。

三星堆出土了大量炭化大米种子,4号坑灰烬层中还发现过一粒粟,也就是小米。碳14检测结果表示,这粒小米的时间明显早于稻谷,稻谷具有4000年的历史,而小米则具有5000年左右的历史。也就是说,古三星堆人曾一度以小米为食物,直至后来大米出现,才渐渐替代小米成了主食。

水稻通常在热带和亚热带湿润气候带生长。这些气候带具有高温多湿的气候特点,水热资源非常丰富,为水稻提供了适宜的生长环境和较长的生长期,有利于水稻的生长发育。小米喜欢温暖气候,需要充足的阳光和适量的降水,最适宜的生长温度一般在20至30℃之间。它在较高的温度下可以快速生长,但极端高温或低温都可能影响其生长和产量。四川年总降水量在1100至2000毫米,日照时间1400至2200小时,有效积温6500至8000℃,这些条件都有利于水稻和小米的生长。

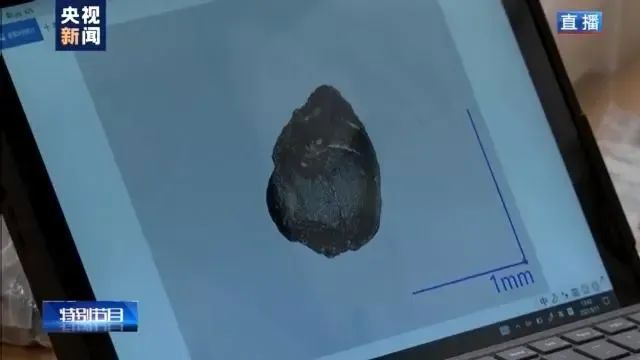

研究人员在炭化物中分拣出一粒粟,在植硅体中识别出1粒疑似属于稻叶的扇形植硅体。

住:采用木骨泥墙建筑,说明气候湿润多雨

而在住宅方面,三星堆出土的木骨泥墙是一种可以适应湿润多雨气候的建筑,木结构有利于通风,泥墙则能防潮,这种结构能有效适应四川盆地的气候特点。而台地的使用,可能是为了应对季节性洪水或地下水位较高的情况,通过建造台地来提高建筑的地面高度,减少潮湿和洪水对居住环境的影响。此外,三星堆人还在地面挖设沟槽并在其内设置柱网,这种建筑方式有助于改善排水,适应多雨地区的气候条件。许多房址遗迹都能反映出,在起初建造时,三星堆人就已经将对气候的适应及对不利天气的防范融入到建筑中,例如城墙和壕沟不仅具有防御功能,还可能有助于管理和调节城内的水流,保持城内的干燥,适应湿润气候。在建筑材料的选择上,三星堆人更偏爱竹子,竹子通常生长在温暖地区,需要充足的水分,最适宜的生长温度为16—25℃,四川恰好满足了它们对水分、气温和土壤的要求。

三星堆人的交通工具并没有十分明确。但三星堆遗址靠近鸭子河,河流在当时可能被当作一种重要的运输载体。使用独木舟或其他简单的水上运输工具,可以进行捕鱼和物资的运输。三星堆遗址很少有马车的工具及零配件,由此判断,三星堆人可能使用牛、马等牲畜来帮助运输重物或将其作为骑乘工具。